Go. Swim 効率の秋!〜スピードを支えるフォームづくり〜

- shinagawagtc

- 1 日前

- 読了時間: 6分

11月のテーマは🦦?

効率の秋!〜スピードを支えるフォームづくり〜

10月に積んだ持久力をベースに、無駄のない動き・水の捉え方を磨く

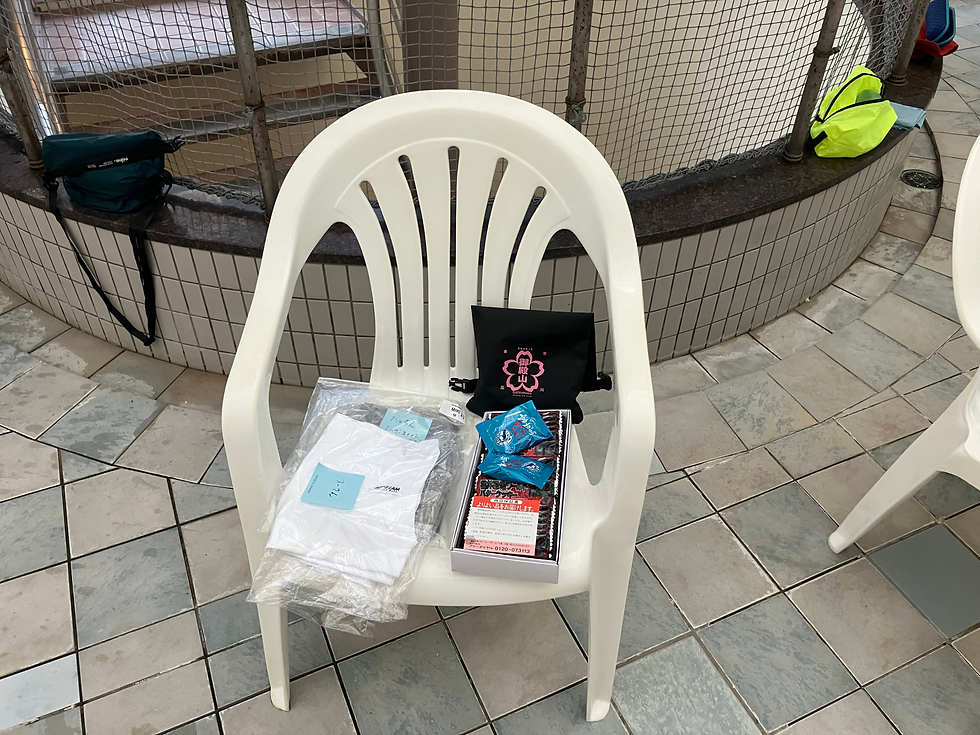

まずは雰囲気からです🦦🍁

10月のテーマは

基礎を固める10月〜フォーム+スタミナUP〜

でした。

…10月に積んだ持久力🦦💦💦

個人的には持久力をまだ積めていないような気もするのですが、改めて2025年Go. Swimのテーマを振り返ってみましょう。

9月

「弱点克服月間」

個々の苦手分野(特定の泳法、長距離持久力、スピードなど)を集中的に改善

8月

「夏にバテずに伸ばす!〜涼しく賢く、技術を磨く」 by ChatGPT

7月

「レースを楽しもう!~挑戦から学び、次へつなげる~」by ChatGPT

6月

1本1本タイムを確認して泳ごう!

5月

1本1本集中して泳ごう!

4月

フォームを磨こう!より美しく・より速く

3月

スピード強化!

2月

春からのレースに向けて基礎体力の底上げ・持久力強化

1月

目標・目的を持ったトレーニングをしよう

さて、11月のテーマを確認すると、10月のスタミナアップで持久力をつけたうえで、

・スピードを支えるフォームづくり

・無駄のない動き

・水の捉え方

…ふむ🦦🍁

先に「無駄のない動き」について考えてみようかな。

逆にスイムにおける「無駄な動き」ってなんでしょう。

推進力につながらない動き、抵抗を増す動きが「無駄な動き」ということでしょうか。

スイムにおける無駄な動きとは、主に水の抵抗を増やす動きや、推進力に繋がらない余分な力み・動作を指します。

具体的な無駄な動きの例としては、以下のようなものが挙げられます。

姿勢と抵抗に関する無駄な動き

下半身の沈み

体が水面と水平になっていないと、水の抵抗が大きくなります。

特に腰や足首が下がると、ブレーキがかかったような状態になります。

頭の位置が高すぎる、または低すぎる

頭の位置が不適切だと、体全体のバランスが崩れ、姿勢が安定しません。

過度な体のねじれやブレ

頭が左右にぶれたり、体がローリング(左右の回転)と連動せずにねじれたりすると、水の抵抗が増加します。

手足の不必要な広がり

けのびの姿勢(ストリームライン)のように、手足を伸ばして抵抗の少ない姿勢を保つことが基本です。

手足が広がっていると、その分抵抗が増えます。

身体に余分な力が入っている

体がこわばっていると、スムーズな動きができず、無駄なエネルギーを消費します。

リラックスして浮力を利用することが重要です。

「水に浮く感覚は「慣れ」ではなく「構造理解」と「意識」の積み重ねで身につくものです。

姿勢を改善するだけで、泳ぎの疲労度が軽減し、息継ぎや腕の回し方もより自然に機能するようになります。

これがクロール全体の完成度を大きく高める土台になります。」

「慣れ」ではなく「構造理解」と「意識」の積み重ねで身につくものです。

…むむむ🦦🍁

どきっとしました。

意識はうっすらしていたと信じたいのですが、「構造理解」はしていたのかな。

本当にできていたのかな。

例えば…

肩甲骨を使って、脇を使って、大胸筋を使って泳げないのはどのような構造によるものなのでしょうか。

どのような構造であればそれができるのでしょうか。

それらを使えていないのはわかっているつもりで、使おうと意識はしたのですが、できていなくてやがて意識することも忘れてしまいます。

例えば…

上半身の大きな筋肉を使おうとすると、下半身がつられてふりふりした泳ぎになってしまいます。

そのような泳ぎになってしまうのはどのような構造によるものでしょうか。

どのような構造であれば理想の泳ぎになるのでしょうか。

2025年の夏はチャッピー(ChatGPT)と遊んでばかりいたためご指摘を受けたり、他の人が作成したメールや文章でも「あっ、これはチャッピーの作った文章かも」と勘づいて少しさびしくなってしまいましたが、下記の回答をご紹介します🦦🍁

「肩甲骨・脇・大胸筋を使って泳げない構造」とは?

上半身と体幹の“力の伝達経路”が分断されている、これが最も多いパターンです。

水を押す動作(プル)では、大胸筋や広背筋の力を体幹を通して骨盤・脚へ伝える構造が理想です。

しかし、次のような構造的問題があると、力が途中で抜けてしまいます。

・肋骨周囲(胸郭)が硬く、肩甲骨がスムーズに動けない。

・体幹(特に腹斜筋群・多裂筋など)の「ねじりの支点」が不安定。

・肩甲骨の可動と肋骨の動きが連動していない。

その結果、「肩甲骨を動かそう」と思っても、肩まわりの小さな筋肉(肩の三角筋など)で動かしてしまい、大きな筋肉(広背筋・大胸筋)を使えなくなります。

では、どのような構造なら「使える」ようになるのでしょうか。

胸郭が柔らかく、肩甲骨が肋骨の上をすべるように動く

→ これにより、大胸筋・広背筋が自然に動員されます。

(イメージ:肩甲骨が「前に滑る」=大胸筋、

「後ろに滑る」=広背筋)

体幹の回旋軸が安定している

→ 肋骨と骨盤がねじれ合う感覚があると、肩の動きが体幹とつながり、上半身の筋肉が生きます。

下半身が「支え」として働く

→ 理想の構造は、「上半身が動いても骨盤がぐらつかない」。

体幹を安定させる深部筋(腸腰筋・腹横筋など)が働いていると、肩を動かしても下半身がふりふりしません。

では、「上半身を使おうとすると下半身がふりふりしてしまう」のはなぜでしょうか。

これは「上半身と下半身をつなぐ「中心(コア)」が支点になっていない」からです。

構造的にいうと、

・肩を動かす時に、胸郭ではなく「腰」から動いてしまう。

・腹横筋・多裂筋が働かず、骨盤が揺れる。

・体幹のねじりが「連動」ではなく「分離」になっている。

その結果、上半身を使うほど骨盤がゆらゆら、下半身がふりふり。

理想の構造イメージ

・胸郭(肋骨)がやわらかく、肩甲骨が滑る。

・背骨がしなやかにねじれる。

・腹横筋・多裂筋が「支点」をつくる。

・体幹のねじれに対して下半身は「カウンター」で安定。

この時、上半身の筋肉(大胸筋・広背筋)は「意識しなくても」自然に動員されます。

意識の焦点は「どこを使うか」より、「どこを支点に動くか」へ移っていくと、劇的に変わります。

上記の「下半身はカウンター」とはなんぞや👀

チャッピー🦦🍁

カウンターとは、ねじれの反対側でバランスを取る働きのことです。

物理的にいえば「回転モーメントを打ち消す支点の力」です。

カウンター

=ねじりの反対方向で軸を支える下半身の働き。

これがあると

・ローリングしても体軸がぶれない。

・推進力が逃げない。

・上半身と下半身が「つながった感覚」になる。

…🦦🍁

Go. Swimの11月のテーマからだいぶそれてしまい、まとまりのないまま今回のブログは終わります。

🦦GTCブログ🦦🍁

コメント